夏の甲子園、深紅の優勝旗が沖縄尚学に。

優勝。

それは見事な戦いぶりに付いて来た結果であった。気負わずに自分たちの野球を正直に貫いた沖縄尚学チーム。無欲の勝利と言えるだろう。対戦相手を破ったのではない。試合はともに決勝戦を戦い抜いた両チームが勝者と敗者に分かれただけであった。26年前の春の甲子園を思い出す。閉会式後、全ての選手たちを讃える様に観客席に拡がったウェーブ。沖縄のチームの真っすぐな戦いぶりが球場いっぱいに人間の輪を拡げていた。今年の甲子園で再び大きく起こったウェーブは、時代が変わっても、人間の願い、大切にしたい思いは変わらない事を証明した。沖縄尚学の若者たちが沖縄から日本中に伝えた事。それは真っすぐに先を見つめ、正直に努力を続ける事。特別でなくとも普通が特別に劣らない結果を出し得る事であった。

それは見事な戦いぶりに付いて来た結果であった。気負わずに自分たちの野球を正直に貫いた沖縄尚学チーム。無欲の勝利と言えるだろう。対戦相手を破ったのではない。試合はともに決勝戦を戦い抜いた両チームが勝者と敗者に分かれただけであった。26年前の春の甲子園を思い出す。閉会式後、全ての選手たちを讃える様に観客席に拡がったウェーブ。沖縄のチームの真っすぐな戦いぶりが球場いっぱいに人間の輪を拡げていた。今年の甲子園で再び大きく起こったウェーブは、時代が変わっても、人間の願い、大切にしたい思いは変わらない事を証明した。沖縄尚学の若者たちが沖縄から日本中に伝えた事。それは真っすぐに先を見つめ、正直に努力を続ける事。特別でなくとも普通が特別に劣らない結果を出し得る事であった。

沖縄尚学が山梨学院を破り、決勝進出!

今年の沖縄尚学チームの特徴は、長打力、得点力に特別秀でてはいない分、抜群の投手力を中心として、攻撃、守備とも、無理を排し、己を知った戦いが出来るチームになっている事である。精神面も、肉体面も、全体が常にバランスを保った状態を維持出来ているのが勝利を重ねている要因かも知れない。準決勝の山梨学院戦も、終盤に入って一時は3点差に離され、勝負は決したかの様に思えたが、沖尚は委縮していなかった。自分たちの夢に向かって思い切ってバットを振る選手たち。その表情に、「無欲」の清々しさを見た人は多かったと思う。23日の決勝戦に向けて、那覇空港がにわかに慌ただしくなっている。応援の臨時便が飛ぶ。沖縄にとって甲子園は特別な場所。過去と未来がたくさん詰まっている。世間の計算や邪悪な思いとは無縁な若者たちに未来を託す、明るく確かな願いが今、沖縄に満ち満ちている。

沖縄尚学、東洋大姫路を破り準決勝に進出!

ここまで何とか勝ち進んできた沖縄尚学高校。準々決勝でも大活躍。

チームとして大きく飛躍したのが1999年、春の選抜大会。その時エースとしてチームを見事に引っ張ったのが比嘉公也選手だった。結果としてその春、悲願の甲子園優勝旗が初めて沖縄に渡る。90年代初頭の裁監督率いる沖縄水産チームが2年連続準優勝で終わった夏の記憶を初め、過去の様々な経験が今大会の一戦々々に生きている。それは、チームがしっかりとまとまっている事、正直で真摯な戦いを堂々と続ける事に繋がっている。21日は愈々準決勝。山梨学園と対戦する。

チームとして大きく飛躍したのが1999年、春の選抜大会。その時エースとしてチームを見事に引っ張ったのが比嘉公也選手だった。結果としてその春、悲願の甲子園優勝旗が初めて沖縄に渡る。90年代初頭の裁監督率いる沖縄水産チームが2年連続準優勝で終わった夏の記憶を初め、過去の様々な経験が今大会の一戦々々に生きている。それは、チームがしっかりとまとまっている事、正直で真摯な戦いを堂々と続ける事に繋がっている。21日は愈々準決勝。山梨学園と対戦する。

沖縄尚学、3回戦を突破し、準々決勝へ。

17日に行われた対仙台育英戦で、二年生の末吉投手が力投。3対3のタイで延長戦にもつれ込んだが、どちらが勝ってもおかしくない緊迫した試合。結果は、11回の相手のエラーと宜野座君のレフトオーバーの三塁打で二点を勝ち越した沖縄尚学の勝利。試合後に、先にグラウンドから引き揚げる沖縄尚学チームを、敗者となった仙台育英の監督と選手達が、声をかけながら見送るという素晴らしい光景が見られた。高校野球という不思議なスポーツには、今現在だけでなく、関わる人間の過去や未来をも含む特別な魅力がある。準決勝は19日の第4試合。東洋大姫路と対戦する。勝負は時の運。勝敗は表に見える結果。勝敗に捕らわれない本当の勝利を掴む事を切望する。チバリョーウチナー若むんぬちゃー!(頑張れ、沖縄の若者たち!)

沖縄尚学高校、夏の甲子園で3回戦に進出!

<琉球新報デジタル速報(2025.8.14)>

第107回全国高校野球選手権大会は14日、兵庫県西宮市の甲子園球場で2回戦が行われ、沖縄代表の沖縄尚学は鳴門(徳島)と対戦し、3-0で勝った。

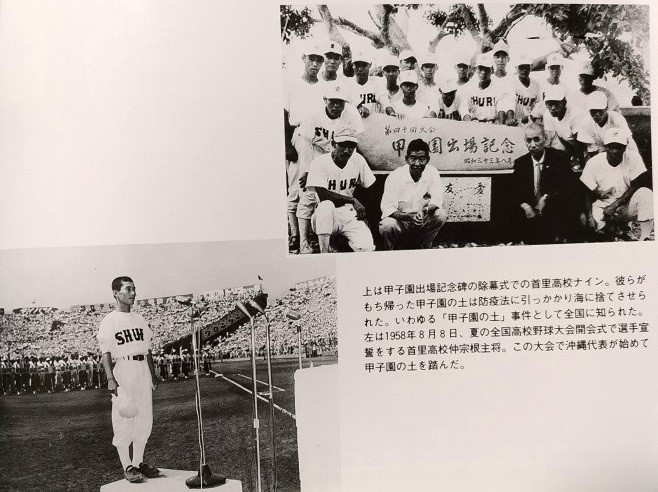

甲子園に関して沖縄は熱い。それは他府県とは異なる独特の「熱」。

試合がある日は、普段は渋滞が激しい沖縄の道路が空く。ビギンの名曲「オジー自慢のオリオンビール」に、「今日は那覇市のビアガーデンへ、野球応援、甲子園、明日は準々決勝ど、夜から応援しておくさ」という歌詞がある。

そこには長い時間軸での日本本土との距離感、歴史的な差異など様々な要因が横たわっているのかも知れない。

第107回全国高校野球選手権大会は14日、兵庫県西宮市の甲子園球場で2回戦が行われ、沖縄代表の沖縄尚学は鳴門(徳島)と対戦し、3-0で勝った。

甲子園に関して沖縄は熱い。それは他府県とは異なる独特の「熱」。

試合がある日は、普段は渋滞が激しい沖縄の道路が空く。ビギンの名曲「オジー自慢のオリオンビール」に、「今日は那覇市のビアガーデンへ、野球応援、甲子園、明日は準々決勝ど、夜から応援しておくさ」という歌詞がある。

そこには長い時間軸での日本本土との距離感、歴史的な差異など様々な要因が横たわっているのかも知れない。

コテージ建設中の頃の思い出写真コーナー (2010年の冬)

15年前、建設中のコテージを「写メ」した写真がパソコンにあった。当時、ポケットからガラケイを取り出してすぐ撮った写真は画素数が少なかったと記憶する。コテージ仲泊の建築作業では、隣接する仲泊小中学校(当時。今は中学校は統合されて小学校だけになっている)のチャイムでおよ凡その時間がわかった。

沖縄の植物の驚くべき生命力 ~ 建物の外を整備中の一コマ(2025.4月)

👉 樹木の様に見えたものは、実は電柱に絡みながら成長したツタでした。

下の方は容易に除去可能であるが、屋根を超える高さでの繁茂には、やはり作業車が必要。沖縄の太陽の下、ツタはどんどん伸びる。電線を伝い、電柱に巻き付きながら大木に負けずに天を目指す。高みから下界を見下ろしているツタには悪いが、漏電や短絡が起きてからは遅いので止む無く除去。その様子は、インスタの短い動画で公開しています。